追加図書 2023年5月2日~

【2023年8月31日】

「こころの元気plus2023年8月号」

◎特集 暑いのヤダ!

台風や酷暑が続く今年の夏。多飲症や水中毒、熱中症や暑熱馴化、こまめな水分補給、体験談や工夫、対策グッズなど、暑さにまつわる様々なことを特集しました。

特集① 熱中症について知っておくべきこと

特集② 暑いときの私の過ごし方

特集③ 暑さ対策グッズランキング

【2023年8月31日】

「発達教育2023年8月号」

◎特集不安がつよい子への理解と対応

~自閉スペクトラム症の子どもの不安と認知行動療法

発達障害のある子どもの中には、不安が強くなかなか行動できない、不安な気持ちを人につたえられない子どもがいます。周りの大人が「大丈夫」と説明しても子どもは行動できず、もどかしさを感じてしまうかもしれません。どうサポートして乗り越えればよいのか、不安がつよい子への理解と対応を探ります。

①不安がつよい子と発達障害

②海外の研究の動向から探る自閉スペクトラム症と不安症錠

③自閉スペクトラム症の子どもへの認知行動療法

【2023年8月31日】

「月刊みんなねっと2023年8月号」

◎特集 見えにくい障害にもやさしい取り組み

「リエゾン-こどものこころ診療所-⑭」

漫画:ヨンチャン

原作:竹村優作

全国で約2万5千人の子ども達がクラス児童養護施設。

親元を離れて暮らす彼らの多くは、発達障害や虐待された過去を抱える。

それでも、親との暮らしを夢見ては、目の前の現実への絶望を繰り返す。

そんな子ども達に、大人ができることは。

児童精神科の研修医は泊まり込みで、答えの糸口を探し続ける。

117.パーソナリティ障害⑨

118.パーソナリティ障害⑩

119.修学旅行

120.児童養護施設①

121.児童養護施設②

122.児童養護施設③

123.児童養護施設④

124.児童養護施設⑤

125.児童養護施設⑥

【2023年8月13日】

「口ぐせで人生は決まる」

著:中島 輝

突然ですが、こころは何でつくられていると思いますか?

それは「言葉」です。

人のこころは、食べた「言葉」によってつくられているのです。

つまり、ふだん食べている言葉、いわば”言葉の食習慣”を改善すれば、こころは健康な状態になり、必ずあなたの自己肯定感は回復していきます。

では、”言葉の食習慣”とは何でしょうか。

それが本書のメインテーマ「口ぐせ」です。

くせのようについつい声に出してしまう言葉。

たとえば「たしかに」「なんな」「すいません」「でも」「どうせ」・・・。

誰でも、口ぐせはあるものです。

自己肯定感を上げて、強いメンタルを得るためには、そうした口ぐせをよりよいものへと改善していけばいいのです。

毎日無意識に朽ちをついているワードを変えてみる。

「たったそれだけ?」と思われるかもしれません。

でも、それだけでいいんです。

たった一言があなたの明日を変えていくのです。

しかも、口ぐせはノーリスク&ノーコスト。

「どうして?」「なぜ?」と難しく考えるより、本書を手にとって、ひとまず”自己肯定感を高める口ぐせ”を試してみませんか。

①こころの免疫力を取り戻そう

②言葉の食習慣を変える

③「安心感」という血液をめぐらせる

④自己肯定感のメカニズム

⑤こころの免疫力は波及する

【2023年8月13日】

「幸せの授業」

著:ひすいこたろう

これまで誰も教えてくれなかった、幸せに生きるための「絶対的な秘訣」とは?

ネガティブ/ストレス/毎日がつまらない/未来への不安/貧乏/

嫌いな人の存在/恋人ができない/欠点/過去のトラウマ/自信がない

失敗/ピンチなど、悩みにまみれている人、全員集合!

幽霊だって、あんなふうにうっすら透明じゃなく、はっきりと姿が見えれば、何にも怖くありません。悩みも、その正体がはっきり見えれば、もう解決したのも同然なのです。

12年間の「幸せ研究」から、ついに幸せを遠ざけていた不幸の原因の”見える化”に成功した著者が贈る、驚きと発見と感動に満ちた書。

学校では教えてもらえなかった「幸せ」への答えがすべてここにあります。

①見る見る幸せになる「理科の授業」

②見る見る幸せになる「社会の授業」

③見る見る幸せになる「算数の授業」

④見る見る幸せになる「国語の授業」

◎見る見る幸せになる「給食の時間」

⑤見る見る幸せになる「英語の授業」

⑥見る見る幸せになる「音楽の授業」

⑦見る見る幸せになる「図工の授業」

【2023年7月30日】

「こころの元気plus2023年7月号」

◎特集 無理して生きてます

生きることが苦しくてつらい。

でも無理して生きている~そのような方はきっとたくさんいるでしょう。

「無理して生きているけど、無理しないで生きられるようになりたい」そんな思いを一緒に考える特集です。

①無理して生きている人達

②まんが 無理して生きてきました

③無理して生きている

【2023年7月30日】

「発達教育2023年7月号」

◎特集 実行機能の定型・非定型発達

私たちが当たり前のように行っている日常生活の様々な場面で「実行機能」が活躍しています。今回は実行機能がどのようなものなのか、実行機能の発達に関しても、理解を深めたいと思います。

①実行機能とは

②実行機能の発達過程

③実行機能が高い子どもとそうでない子ども

④実行機能と発達障害

【2023年7月30日】

「月刊みんなねっと2023年7月号」

◎特集 なぜ暴力をふるってしまうのか

【2023年7月30日】

「月刊みんなねっと2023年6月臨時増刊号」

精神保健医療福祉への提言

・誰もが安心してかかりたいと思える精神科医療の実現

・誰もが安心して暮らせる地域精神保健福祉の実現

・長期的展望に立ち実現を目指すこと

【2023年7月17日】

「発達障害&グレーゾーンの子どもの才能を伸ばす育て方」

著:まてぃだ せつこ

・忘れ物が多い・・・

・会話が苦手・・・

・癇癪、暴言や暴力がある・・・

・こだわりが強い・・・

発達障害&グレーゾーンの子どもの育て方は大変です。うまくいかないこともあります。自閉スペクトラム症、吃音症、不登校の愛娘を育ててきた著者もそうでした。

しかし、日々感じる不安やイライラ・・・親の気持ちはテレパシーのように子どもに伝わるのです。だからこそ大好きなママパパは笑顔でいること!それが子どもの安心につながり、未来を幸せに生きる力になるのです。

子どもの”特性”はキラキラ輝く宝物。生まれ持った子どもの”特性”と向き合い、受け止めていくために。特別支援学校で1300名あまりの生徒を指導してきた経験から得た、親も子も笑顔になれる子育て法を大公開!

①親の感情はテレパシーみたいに子どもに伝わる!

②あのね、ホントは、こう思ってるんだ。子どもの本音

③ママ、パパの「困った」にヒントがある!せっちゃん先生が答えます!

【2023年7月17日】

「40代を後悔せず生きる言葉」

著:精神科医Tomy

後悔って「時間泥棒」なの。

必要な時間を盗まれないように気をつけてね。

人生の”折り返し地点”ともいえる40代。

充実した人生を歩んでいると言い切れる人は、どれだけいるでしょうか?

責任アル仕事を任されたり、家事に追われたり、人間関係に悩んだりしながら、ふと将来に不安を抱くこともあるでしょう。

誰しも悩みや不安は尽きません。

寝る前にイヤなことを思い出して、「眠れない・・・」なんて日もあるでしょう。でも、もう大丈夫。

心が落ち込んだとき、そっと優しい言葉をアナタに授けます。

精神科医Tomyの”言葉の精神安定剤”で、気分はスッキリ、今日がラクになる。

①なんとか生きてる、それでいい

②心配事は発生してから悩めばいいのよ

③嫌な人の言動はミュートするといいわよ

④迷いはあって当たり前よ

【2023年7月2日】

「一流の人間力」

著:井上裕之

著書累計130万部を超え、日々成長のために努力し続ける著者による、「仕事も人間関係もうまくいく生き方の教科書」

高い人間性をもち、日々成長し続けるために必要な、当たり前だけどなかなかできない習慣を実践的なアクションを踏まえて紹介。

【こんな方に】

・頑張っているが、結果につながらないと感じている

・人望がある人になりたい

・スキル本を読むが、活かし方がわからない

・人から教えてもらうのが少し苦手

・人間性を高めたいと思っている

①「素直さ」の習慣

②「学び」の習慣

③「自責」の習慣

④「礼儀礼節」の習慣

⑤「立ち直る(失敗)」の習慣

⑥「自愛」の習慣

⑦「成長」の習慣

【2023年7月1日】

「ゲーマーズ×ダンジョン②」

漫画:ナナトエリ・亀山 聡

子どものゲーム依存に潜む問題とは!?

空知遊矢は、父親の遺産をもつぎ込んでしまい「ゲーム依存」に陥っていた。

同僚の未唯さんが連れて行ってくれた、「ゲーム依存の自助会」で、同じ依存を抱える人間と知り合い、「ガチャ課金」の真実を知る。

それは幼い頃から親しんできた「ゲーム」とは別のものであった。

その自助会で空知たちは、高杉母子と出会う。

高杉母は息子・陽向のゲーム依存を疑っているが、当の陽向には心配する母の言葉が届かず・・・!?

⑥人生のリセットボタン

⑦今どきの子は

⑧ダメなんじゃあいの?

⑨実体のない怪物

⑩あなたが一緒に考えてくれたから

コラム③子どものゲーム行動症

コラム④子どものゲーム行動症②

【2023年7月1日】

「ゲーマーズ×ダンジョン①」

漫画:ナナトエリ・亀山 聡

あなたもゲーム依存かもしれない・・・!?

ゲームと共に生きてきた空知遊矢。

現在、働きながら遊ぶのはスマホがメイン。

仕事や人付き合いのストレス解消、そして逃げ場になっていた。

ゲームを介してできた友人、ランキング、つぎ込んできた時間と金。

遊んでいるのか何なのか、もはや自分でも分からなくなっていた彼の手を止めたのは亡き父だった。

そんな空知だったが、同じ会社の未唯さんに依存症を疑われてしまう。

心配してくれた未唯の言葉を否定し、拒絶してしまうが・・・!?

①無敵バリア

②僕は病気じゃない

③違いますっ!

④孤独な人たち

⑤なんでこんなことになったんですか?

コラム①ゲーム行動症(ゲーム障害)ってなんだろう?

コラム②ゲームにお金を使うってどういうこと?

【2023年6月29日】

「こころの元気plus2023年6月号」

◎特集 ココロとカラダを整える

「整える」という言葉をよく聞くようになりました。

「整える」といっても色々な「整える」があります。とはいえ、何かを整えるということは、自分の体調や気持ち(こころ)を気持ち良く・すがすがしくすることにつながるのでしょう。そんなヒントをお伝えする特集です。

特集① まんが 毎日ポンコツ⑨「ココロのお掃除」

特集② ココロやカラダを整えた体験

特集③ カラダを整える

【2023年6月29日】

「発達教育2023年6月号」

◎特集 食事中の気になる体・指先の評価ポイントと具体的な支援法

食器具の操作、姿勢、マナー等、食事時に大人が継続して注意してもなかなか改善しないことがあります。注意が多くなると、雰囲気が悪くなったり、意欲が低下することもあります。今回は食面での評価の視点、指導・支援のポイントや実際の取り組みについて学びたいと思います。

①食事動作をミラミッド・メソッドで分析する

②座るのが苦手(第一段階の問題)

③スプーンや箸を使うのが苦手(ピラミッドの第2段階)

④事例

⑤まとめ

【2023年6月29日】

「月刊みんなねっと2023年6月号」

◎特集 みんなねっとフォーラム

【2023年6月29日】

「季刊Be!151号」

◎特集 ヤングケアラー×依存症 親の問題の渦中で生きる子どもたちの声

ヤングケアラー支援の流れに、依存症の領域はどう関連する?

依存症家庭の子どもたちは今、何を感じ、何を求めている?

専門家と状況を整理しつつ、子どもたちの生の声を聴いた。

①対談:ヤングケアラーvsアダルトチルドレン

②声 :親の依存症の只中で生きる子どもたちの今

③呼びかけ:今なんです、声をあげるのは

【2023年6月22日】

「読むだけでフワッと癒される本」

著:樺沢紫苑

読むだけで、ポジティブで明るい思考に切り替わる

著書累計230万部突破の精神科医が教える人生をラクに生きる方法

「人と会いたくない・・・」

「仕事がうまくいかない・・・」

「外出したくない・・・」

「自分を好きになれない・・・」

「将来が不安・・・」

そんなあなたでも、読むだけで、聞くだけで、ポジティブで明るい気持ちになれる!

本書では、41個の質問、悩みをとりあげて、それぞれの悩みを「楽にする方法」をお伝えし、各項目を動画で見ることができます。

①職場で仕事を楽しむ

②自分の心やストレスと上手に付き合う

③いろいろなコミュニケーションを知る

④不安や無気力、疲れを癒す

⑤気持ちと行動を切り替える

【2023年6月15日】

「誰かのため」に生きすぎない

著:藤野智哉

ついがんばりすぎてしまう人たちへ、Twitter・テレビなどでも大人気!の精神科医が教える、力を抜いて生きるコツ。

仕事・人間関係・子育て・介護など、誰かのためにがんばりすぎてしまう人が、ぽっきりと折れてしまう前に「①休む・逃げる」→「②自分を気づかう、自分を大切にする」ができるようになるための考え方、行動、習慣を精神科医が紹介します。

①まずは「お休みする」だけでいい

②もっと自分のことを気にしてあげよう

③あなたの体の声が教えてくれること

④無理せずがんばりすぎない人間関係のヒント

⑤うかつに幸せになってもいいんじゃないかな

【2023年6月8日】

「妻はサバイバー」

著:永田豊隆

妻に異変が起きたのは、結婚4年目で彼女が29歳の時だった。

摂食障害、アルコール依存症・・・。介護と仕事、その両立に悩み続けた20年近くにわたる自らの体験を貧困ジャーナリズム賞受賞歴もある朝日新聞記者が克明に綴る。

①摂食障害の始まり

②精神科病院へ

③アルコール依存

④入院生活

⑤見えてきたこと

【2023年6月4日】

「不登校の歩き方」

編著:荒井裕司

監修:小林正幸

不登校になりそう、あるいは不登校の子の親のための「不登校になったらどうする?」「その後の進路をどう考える?」に答える。

不登校の小中学生は41万人(2022年)。少子化と言われるなかでも、毎年増え続け、コロナ禍による不登校、自主休校も増えている。

潜在的な不登校も含めると、全国の不登校30万人とも言われている。悩んでいる親が「うちの子は大丈夫」と思えるようになると、子も変わる。

大丈夫と考えられるようになるために。実録・不登校マンガを含む、体験者の言葉+専門家のアドバイス。

不登校で傷ついた子ども、その子とともにいて傷つき、疲れ果てた親に「あわてない、せかさない、くらべない」ための処方箋。

①このままでいいと思っている子はひとりもいない

②親の生き方、子どもの生き方

③発達障害と不登校

④「入れる」より「通える」を大事にした進路選択

【2023年6月4日】

「13歳からのアンガーマネジメント」

著:松井晴香

アンガーマネジメントは「怒らない」ことではありません。

「怒る必要のあることは上手に伝えて、怒る必要のないことはおこらないようにする」ことを目指します。

怒るのが苦手、悪いことだと思っているあなたにこそ、身につけてほしいスキルです。

上手な怒りの伝え方を身につければ、「言えなくてモヤモヤする」という後悔がなくなって、周りにもいい影響があります。

何を伝えるか、どんな風に怒りを伝えるかは自分で決めることができます。大きなトラブルに発展する前に、アンガーマネジメントを始めましょう。

①うまく怒れない私たち

②怒れないことのデメリット

③怒りを理解する

④怒りを上手に伝えるための準備

⑤NGな伝え方

⑥上手な怒りの伝え方

【2023年5月29日】

「発達教育2023年5月号」

◎特集 発達障害のある人の感覚の問題とその支援

感覚の問題を抱える発達障害のある子・方は多いものの、本人たちの口から感じ方や困り感を聞けることは少なく、周囲が苦慮する場合もあります。どのような感覚の問題を抱えているのか、どのような困り感があるのかについて理解を深め、支援やサポートについて学びます。

①「感覚の問題」とは?

②発達障害のある人の「感覚の問題」

③感覚の問題を評価する

④発達障害のある人の感覚の特徴

⑤感覚の問題の具体例とセルフケア

⑥「問題」だけではない感覚の特徴

【2023年5月29日】

「こころの元気plus2023年5月号」

◎まんが特集 いろんな自慢話

【2023年5月29日】

「月刊みんなねっと2023年5月号」

◎特集 きょうだいの気持ちに寄り添って

【2023年5月28日】

「心の中の「つぶやき」で人生が決まる」

著:岩﨑由純

「丁寧にやってみよう」

「いい勉強になったなぁ」

「ここからがスタートだ」

「持っている力を出し切ろう」

ふだん、何気なく発している「つぶやき」をちょっと前向きに変えるだけで、自信が生まれる、ヤル気が増してくる、集中力がアップ・・・など。

ペップトークとは、スポーツの世界で発展した、「短く、わかりやすく、心に響く、究極のショートスピーチ」

そのペップトークのテクニックを活かすと、まず、今の「気分」から動き始めます。

・言われたらうれしい言葉を投げかけてみる

・気持ちを落ち着かせるつぶやきパターン

・自分を励ますときは、短く、強く

・欠点は「ちょっと〇〇なだけ」と言えばいい

・「童心力」を磨いてみる

①たった一言で気分が変わる「つぶやき」

②ピカピカの自分になる「つぶやき」

③新たな一歩につながる「つぶやき」

④「これがやりたかった」が実現する「つぶやき」

⑤「つぶやき」の力はどんどん広がっていく

【2023年5月28日】

「アドラー流 気にしないヒント」

著:岩井俊憲

うまくいかないことがあると、「今日こそは」と思いたくなりますが、たとえば「まず、一日の最初と最後をよくする」ようにしたらどうでしょう。

実践することを大切にするアドラー流のヒントを活かして、ちょっと自分に優しくしてみませんか?

もう少し、ゆるーく構えてみると・・・

・目標は「クリアできそうなこと」が大事

・無駄なイライラを消すには

・「ダメだし」より「ヨイ出し」

・「言いにくい」ときどうする?

・怒りの気持ちとうまくつき合うには

すぐにやってみたくなる自分に優しくなれる方法。

①なんだか頑張りすぎていませんか?

②相手と自分の気持ちを合わせるコツ

③「言い方」ひとつで関係は変わる

④何事も「受け止めやすくする」といい

⑤まわりに振り回されない接し方

【2023年5月27日】

「リエゾン-こどものこころ診療所-⑬」

原作:竹村優作

漫画:ヨンチャン

大切な人に愛されたい、見捨てられたくない。

強すぎる思いが周囲を傷つけ、かえって自ら孤独に陥れるパーソナリティ障害。

耐え難い不安に苦しむ患者を前に、医療従事者は私情を挟まない適切な距離を見出していく。

108.ペットと告知③

109.パーソナリティ障害①

110.パーソナリティ障害②

111.パーソナリティ障害③

112.パーソナリティ障害④

113.パーソナリティ障害⑤

114.パーソナリティ障害⑥

115.パーソナリティ障害⑦

116.パーソナリティ障害⑧

【2023年5月27日】

「シュリンク~精神科医ヨワイ⑬」

原作:七海 仁

漫画:月子

解離性障害、それはもっとも理解されづらい病。

精神疾患の既往歴を持つセラピスト・重森一葉は、”心の違和感”ゆえに、幸せになることを諦めていた。

幻聴や悪夢に苦しむ彼女の悩みに、寄り添い続ける弱井。

次第に心がほぐれ、治療にも前向きになってきた矢先、一葉の「交代人格」が姿を現して・・・!

弱井は留学時代の学友で公認心理師のアレックスと共に、彼女が一人で抱えてきた病の真の正体を解き明かす。

患者と治療者の信頼関係が試される「解離性障害」編、開幕!!

48.青き学びの杜①

49.青き学びの杜②

50.解離性障害①

51.解離性障害②

52.解離性障害③

【2023年5月21日】

「ナースのチカラ⑪」

作:広田奈都美

生きるとは別れの連続・・・

じゃあ、なぜ私たちは出会うのか・・・

師長の容態はますます思わしくない状態に。

点滴も人工呼吸器も拒否する師長に対し、理解を示しつつも無力感を覚える持田。

そんななか、大学院へ進むことを決意した馬渕から辞職の意向を伝えられる。

恩師との時間、友との時間、残り少なくなっていく時間の中で看護師・持田は・・・!?

【2023年5月14日】

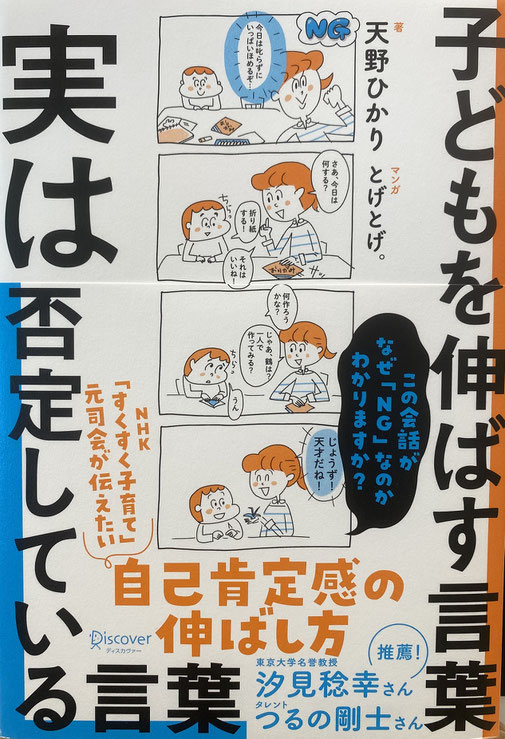

「子どもを伸ばす言葉 実は否定している言葉」

著:天野ひかり

5万人以上の親子の悩みから導き出した、自律する子どもが育つ「伸ばす言葉」と、子どものためを思って言ったのに「実は否定している言葉」。NG&OKマンガで2つの違いが楽しくわかる!

本書では、著者がこれまで多くのお母さん、お父さんから実際に相談された悩みの中から、特に多くの方が抱えている悩みを多数紹介、親と子の視点の違いについてマンガを使って分かりやすく解説していきます。

子育てに関してイライラやモヤモヤ、不安や焦りを感じている方にこそ是非読んでいただきたい。「今日から使える」「子どもを伸ばす言葉」が身につく一冊です。

①子どもの視点に立ってみる言葉

②子どもが自分で考え始める言葉

③子どもの力を認めて伸ばす言葉

④子育ての不安が消える言葉

【2023年5月14日】

「死にたいと言ってください②」

著:中原ろく

保健所の保健予防課で勤務する新人の精神保健福祉士・基 羊介は「死にたい」と悩む人々の相談に日々応じる。

リストカットや自殺未遂を繰り返し、彼氏の”あるお願い”を断れない少女、「今から死にます」と保健所に電話をかけてくる男性などを担当し、氏腰でも力になれるように寄り添っていく・・・。

⑥子供からのサイン3

⑦子供からのサイン4

⑧生きている意味1

⑨生きている意味2

⑩生きている意味3

⑪頑なに閉ざした心1

【2023年5月9日】

「繊細すぎる自分の取扱説明書」

著:中島 輝

自分のごきげんの取り方がわかれば人生のすべて100%ラクになる!

人生が変わった!

奇跡のHSP講座が一冊になりました!

自己肯定感の第一人者が満を持してお届けする、繊細すぎる人のための本。

本書はHSPの人がもてあましてしまいがちな「繊細さ」「敏感さ」「傷つきやすさ」の扱い方を、HSPあるあるに答える形で収録。

HSPの辛さが軽減されるだけでなく、自己肯定感も回復する一冊です。

①人づき合いが苦手な自分の取扱説明書

②めんどくさい体質の自分の取扱説明書

③仕事がはかどらない自分の取扱説明書

④考えすぎてつらい自分の取扱説明書

⑤トラウマを引きずる自分の取扱説明書

【2023年5月9日】

「心の不安を取り除いて、寝る前に気持ちをスッキリさせる魔法の言葉」

著:精神科医Tomy

夜、今日は眠れるかな?と不安になっている人はいませんか?

実は著者も寝つきが悪く眠れないことに悩んで、色々と試してきたので、眠れないことに関してはベテランです。

そんな著者のノウハウである眠れない時の魔法の言葉、のぞいてみませんか?

〈こんな方にお勧め〉

・夜寝る前に不安になってしまう

・寝つきが悪い

・明日のことを寝る前に考えてしまう

・眠れないかもと不安になる日がある

①寝る前に色々と考えてしまい眠れない

②あの人のあの一言がどうしても気になってしまう

③自分のダメだったこと(仕事や人間関係など)を反省して眠れない

④人への怒りやイライラで眠れない

⑤翌日のことを考えると緊張して眠れない

⑥明日のことが楽しみすぎて眠れない

⑦夜中に何度も目が覚める。朝早く起きてしまい、それから寝れない

【2023年5月9日】

「怒らない100の習慣」

著:戸田久実

怒りに振り回されていると気づいたら試してほしい、シンプルなのに効果的な100のこと!

・瞬間的に沸騰する怒り

・時間が経つんいつれてフツフツと増殖してくる怒り

・いつまでも引きずってしまう怒り

・他人から伝染されてしまう怒り

・自分に向けてしまう怒り

「怒り」は、なかなかコントロールできない感情の一つ。

だからこそ、多くの人が悩み、毎日しんどい思いをしています。

職場の人々、家族、友人や知人、街で遭遇する他人・・・

人と関わる場面であれば、怒りの感情がわく出来事が起こるのは仕方がないことです。

怒るのはよくないことだと思われがちですが、決してそんなことはありません。

その感情に気づかないふりをしたり、我慢したりするのではなく、素直に受け入れてコントロールする。

これができれば、一日を幸せな気分で過ごす時間が増えてくるはずです。

本書はアンガーマネジメントの専門家として多くのトレーニング実績を持つ著者が、怒りを上手にコントロールするためのシンプルな行動習慣を100列挙げ、丁寧に解説しています。

①怒りを上手に扱う習慣

②怒りをやわらげる習慣

③怒りにくい体質になる習慣

④人間関係での怒りが軽くなる習慣

⑤自分をごきげんにする習慣

【2023年5月2日】

「レジの行列が早く進むのは、どっち!?」

著:サトウマイ

先行き不透明な時代だからこそ、前へ進むためには羅針盤は必要です。とりわけビジネスシーンでのそれは「確率・統計論」となります。

本書は「じゃんけん」や「パチンコ・宝くじ」「降水確率」など、日常生活にあふれる数多の「確率・統計」の事例を平易に語ることで、「確率・統計」を知るためのきっかけとなる書であり、社会の動きや構造を知る書です。

①じゃんけん必勝法

②一流は宝くじ売り場に並ばない

③「最も儲かるギャンブル」とは?

④早く進むレジ行列の見つけ方

⑤早生まれはスポーツ選手になれない?

⑥ミルクティーはミルクから入れたほうが美味しい?

⑦感染症検査と罹患率

⑧傘を忘れた日に限って雨が降る

⑨お金が貯まらない本当の理由

⑩トップがやっている「未来予測」

【2023年5月2日】

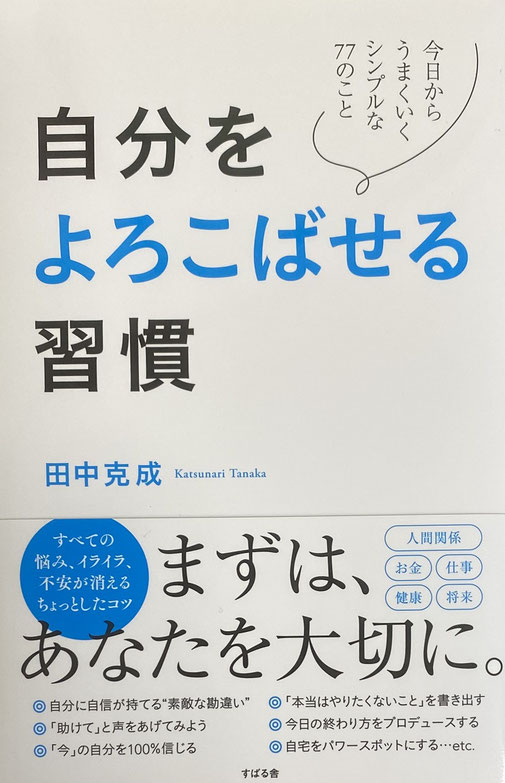

「自分をよろこばせる習慣」

著:田中克成

私たちにとって幸せな人生とは、どんなものでしょうか?

大会社の社長や暗号資産などで巨万の富を得た、お金持ちの人生でしょうか?

芸能界やSNSできらびやかに活躍して、大勢のファンがいる人生でしょうか?

この本でお伝えする内容は、そういった社会的に輝かしい成功を収めるための方法ではありません。今すぐ「あなたが」幸せになる方法です。

成功者が語る美しい成功法則やノウハウをいくら学んでも、あなたの幸せとは相関関係はありません。他の人がこうしたらうまくいったという方法論ではなく、あなた自身が自分の「悦び」を見つけなければ、本当の「幸せ」は得られないのです。

本書では、人生が幸せになるための77個の「自分をよろこばせる習慣」を紹介していきます。今日からやってみたいこともあると思いますし、今すぐ取り組むには難しいこともあると思います。

コツは決して一度に多くをやろうとしないことです。77個の習慣の中から1個か2個だけ選んで〈試し〉やってみてください。苦痛になったらすぐにやめると決めて、次の習慣をまた試して見てください。

①毎日を「悦び」で埋めていく

②自分を好きになれるためのシンプルなコツ

③幸せの探求者であれ

④「悦」は、いい言葉に宿る

⑤あなたがヒーローになろう

⑥超・自己中心主義で進もう

⑦「応援される人」になるために

⑧「お金」と「仕事」と「悦び」の関係

⑨いつまでも悦べる生き方

【事務所】

メンタルサポートyuki

〒885-0033 宮崎県都城市妻ヶ丘町40-16-B

TEL:0986-66-5136 090-8262-0737

mail:ms-yuki@btvm.ne.jp

駐車場は事務所前にあります(6番~9番)をご利用ください。